泰州光孝寺又名光孝律寺,原名万寿寺,位于江苏省泰州市海陵区五一路90号,北依护城河,创建于东晋义熙年间(公元405-418年)。

至乾隆九年(1744年),僧性慧自宝华山分灯来寺任住持,改禅宗为律宗,开示戒法,称“报恩光孝律寺”,相沿至今。光孝寺高僧代出,近代常惺、南亭二法师对佛教界贡献颇大,蜚声国内外。

光孝寺,规模宏大,气势雄伟,最盛时期容纳常住僧人千余人。

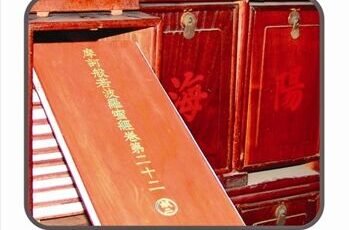

现寺中古建筑仅存西北侧的清代方丈楼,其他建筑则为1988年后所陆续新建,中轴线上依次为山门殿、天王殿、大雄宝殿(最吉祥殿)和藏经楼,其中天王殿前存有江苏省文物保护单位五代铜钟(相传为南唐永年宫钟楼遗物,亦曾在明洪武时悬于钟楼巷的泰州钟楼内),藏经楼内则存有乾隆版《大藏经》(龙藏),东北侧建有供传戒之用的千华戒坛(即将于其上复建戒台殿),为江苏省内仅有的两座戒坛之一。

上世纪30年代光孝律寺创办佛学研究社,海外弘法的不少名僧都曾在光孝律寺就学。光孝寺收藏珍贵文物较多,如收有历代名家墨迹,世称孤本的宋拓“汝帖”;隋唐时代从印度传来的“贝叶经”等。绍兴三十一年(1161),光孝寺毁于战祸。后经寺僧祖彦、别峰、德范等几代人的努力,复建大殿与一批建筑。殿“为重屋八楹,东西百三十六尺,南北九十六尺,高百一十尺,佛、菩萨、阿罗汉三十一躯。”佛象后陡塑海岛。

寺内住持

清初康熙乾隆年间,该寺殿宇因年久失修,逐渐衰颓,金陵宝华山慧居寺(今隆昌寺)上座炳一律师,为苏北里下河人,因回乡省亲路过泰州,驻锡光孝,目睹寺宇颓废,住僧寥落,不胜嗟叹。

乾隆九年(1744),炳一律师受地方士绅之诚邀而任住持,肩负中兴光孝寺之重任,古刹赖以复兴。因炳师为宝华山律宗传人,宝华为律宗传戒道场,而“改禅为律”,称为“光孝律寺”,并沿习之今。炳一即为光孝律寺一世祖。炳一徒圆能(俗姓张,兴化人,字西林,别号香雨)27岁时,接任住持,毅然以修复寺宇为己任。

乾隆三十九年(1774)修复大殿。和硕恭亲王弘昼书“最吉祥殿”殿额。后又建香雨楼,增建左右长廊。嗣后,观音、地藏、韦驮、天王、山门等殿或修或建,次第告成。

圆能徒明慈在碧云阁故址建方丈前后楼,仍以“碧云方丈”为院额,又建斋堂、祖堂,并于方丈院西增构精舍,辟为园苑。圆能徒孙定莲(字焕然,善诗,《海陵诗汇》采其诗作)复于殿东建厅事,专为地方官司祝厘之所。更在厅事后建千华戒坛,专供传戒之用。戒坛高十级,周长七丈八尺,纯以白矾石建成。此种戒坛在江苏境内惟金陵宝华、古林、广陵万寿与海陵光孝各其一,可以想见其规格和质量之高。戒台壁上绘有观音象,为清代泰州雕塑名家吴广裕摹唐吴道子丹青绘成。笔墨楚楚可观,与庸工俗手所为大异(载《吴陵野史》)。

当时有竹枝词赞誉“画匠能摹吴道子,溶江衣带亦当风”。千华戒坛前有千华门。上悬“法雨香林”额,下署“礼华居士徐步云”。该寺经圆能等祖孙三代十年左右时间苦心经营,楼殿、僧房、长廊达二百间,寺僧达千余人,四时经声不绝,传戒亦沿为常例,每逢传戒期,求戒僧徒四方云集,千年古刹,名震遐迩。光孝寺后来又屡毁于兵灾,几经兴废,但寺址一直不变。

1949年以后,光孝寺寺僧亦大部离散。主要建筑均被逐浙拆除。千华戒台殿、大雄宝殿、藏经楼、天王殿及庑厢等,材料被移作它用,遗址亦改建厂房。原明代建筑之西板堂因年久而倒塌不存。1984年2月,经江苏省人民政府批准,成立泰州市佛教协会,光孝寺恢复开放,并列为江苏省重点寺庙之一,逐步恢复旧日规模。肇源为光孝寺恢复后住持。